In einer Zeit, in der die Automatisierung in nahezu allen Lebensbereichen Einzug hält, stellt sich die Frage, wie wir als Menschen in dieser neuen Realität bestehen können. Die rasante Entwicklung von Technologien wie Künstlicher Intelligenz (KI), Robotik und automatisierten Systemen verändert nicht nur die Art und Weise, wie wir arbeiten, sondern auch, wie wir leben und miteinander interagieren. In diesem Artikel werden wir die Herausforderungen und Chancen beleuchten, die mit der Automatisierung einhergehen, und untersuchen, wie wir unsere menschlichen Qualitäten bewahren können.

Die Rolle der Automatisierung in der modernen Gesellschaft

Die Automatisierung hat in den letzten Jahren in vielen Branchen an Bedeutung gewonnen. Von der Logistik über das Gesundheitswesen bis hin zur Kunst – überall finden sich automatisierte Prozesse, die menschliche Arbeit unterstützen oder sogar ersetzen. Diese Entwicklung bringt sowohl Vorteile als auch Herausforderungen mit sich.

Vorteile der Automatisierung

- Effizienzsteigerung: Automatisierte Systeme können Aufgaben schneller und präziser erledigen als Menschen. Dies führt zu einer höheren Produktivität und geringeren Kosten für Unternehmen.

- Fehlerreduktion: Maschinen sind weniger anfällig für menschliche Fehler, was die Qualität der Arbeit verbessert.

- Entlastung von Routineaufgaben: Durch die Übernahme monotoner Tätigkeiten können Mitarbeiter sich auf kreativere und strategischere Aufgaben konzentrieren.

Herausforderungen der Automatisierung

- Arbeitsplatzverlust: Eine der größten Sorgen im Zusammenhang mit der Automatisierung ist der Verlust von Arbeitsplätzen. Viele Tätigkeiten, die früher von Menschen ausgeführt wurden, werden nun von Maschinen übernommen.

- Qualifikationswandel: Die Nachfrage nach neuen Fähigkeiten steigt, während traditionelle Berufe an Bedeutung verlieren. Dies erfordert eine kontinuierliche Weiterbildung der Arbeitnehmer.

- Ethische Fragestellungen: Die Integration von KI in Entscheidungsprozesse wirft Fragen zur Ethik und Verantwortung auf. Wer ist verantwortlich, wenn eine Maschine einen Fehler macht?

Menschliche Qualitäten in einer automatisierten Welt

Trotz der Fortschritte in der Technologie bleibt der Mensch einzigartig. Es gibt bestimmte Eigenschaften und Fähigkeiten, die Maschinen nicht ersetzen können. Diese menschlichen Qualitäten sind entscheidend, um in einer automatisierten Welt erfolgreich zu sein.

Kreativität und Innovation

Kreativität ist eine der herausragendsten menschlichen Eigenschaften. Während Maschinen Daten analysieren und Muster erkennen können, sind sie nicht in der Lage, originelle Ideen zu entwickeln oder innovative Lösungen zu finden. Kreativität erfordert emotionale Intelligenz und die Fähigkeit, über den Tellerrand hinauszuschauen.

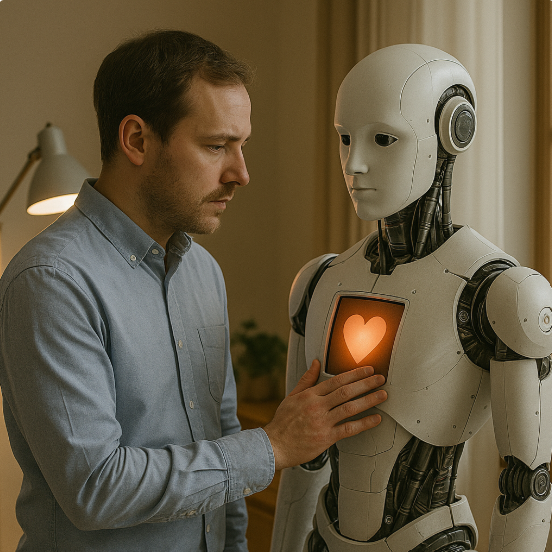

Empathie und soziale Interaktion

Die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen und emotionale Verbindungen herzustellen, ist eine weitere menschliche Stärke. In einer Welt, in der Maschinen zunehmend Aufgaben übernehmen, wird die Fähigkeit zur empathischen Kommunikation immer wichtiger. Menschen sind soziale Wesen, und die zwischenmenschliche Interaktion bleibt ein zentraler Bestandteil unseres Lebens.

Kritisches Denken

Kritisches Denken ermöglicht es uns, Informationen zu bewerten, Probleme zu analysieren und fundierte Entscheidungen zu treffen. Während KI in der Lage ist, große Datenmengen zu verarbeiten, fehlt ihr das Verständnis für den Kontext und die Nuancen menschlicher Erfahrungen. Kritisches Denken ist daher eine unverzichtbare Fähigkeit in einer automatisierten Welt.

Die Zukunft der Arbeit: Mensch und Maschine als Partner

Die Vorstellung, dass Mensch und Maschine in einem ständigen Wettkampf stehen, ist überholt. Stattdessen sollten wir eine Partnerschaft zwischen Mensch und Technologie anstreben, die die Stärken beider Seiten nutzt.

Kooperative Ansätze

In vielen Branchen werden bereits kooperative Roboter (Cobots) eingesetzt, die mit Menschen zusammenarbeiten, um Aufgaben effizienter zu erledigen. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es den Mitarbeitern, sich auf komplexere und kreativere Aufgaben zu konzentrieren, während die Maschinen die Routinearbeiten übernehmen.

Weiterbildung und Umschulung

Um in einer automatisierten Welt erfolgreich zu sein, ist es entscheidend, dass Arbeitnehmer sich kontinuierlich weiterbilden und neue Fähigkeiten erwerben. Unternehmen sollten in Schulungsprogramme investieren, die den Mitarbeitern helfen, sich an die sich verändernden Anforderungen des Arbeitsmarktes anzupassen.

Ethische Verantwortung

Mit der zunehmenden Automatisierung müssen Unternehmen auch ihre ethische Verantwortung überdenken. Es ist wichtig, dass die Technologie so eingesetzt wird, dass sie den Menschen dient und nicht ersetzt. Dies erfordert eine transparente Kommunikation über die Ziele der Automatisierung und die Einbeziehung der Mitarbeiter in den Veränderungsprozess.

Die Bedeutung von Emotionen in der Automatisierung

Emotionen spielen eine entscheidende Rolle in unserem Leben und beeinflussen unsere Entscheidungen, Interaktionen und unser Wohlbefinden. In einer automatisierten Welt, in der Maschinen zunehmend Entscheidungen treffen, ist es wichtig, die emotionale Dimension nicht zu vernachlässigen.

Emotionale Intelligenz

Emotionale Intelligenz ist die Fähigkeit, die eigenen Emotionen und die Emotionen anderer zu erkennen und zu steuern. Diese Fähigkeit ist in der zwischenmenschlichen Kommunikation von entscheidender Bedeutung und kann nicht von Maschinen reproduziert werden. In einer Welt, in der KI Entscheidungen trifft, müssen wir sicherstellen, dass menschliche Werte und Emotionen in den Entscheidungsprozess einfließen.

Die Rolle der Kunst

Kunst und Kreativität sind Ausdrucksformen, die uns helfen, unsere Emotionen zu verarbeiten und zu kommunizieren. In einer automatisierten Welt wird die Kunst zu einem wichtigen Mittel, um menschliche Erfahrungen und Emotionen zu reflektieren. Künstler können durch ihre Werke Fragen aufwerfen und Diskussionen anregen, die für das Verständnis unserer Beziehung zur Technologie von Bedeutung sind.

Menschliche Verbindung

In einer zunehmend digitalisierten Welt ist es wichtig, die menschliche Verbindung aufrechtzuerhalten. Die Fähigkeit, Beziehungen aufzubauen und zu pflegen, ist eine der wertvollsten Eigenschaften, die wir besitzen. Unternehmen sollten darauf achten, dass ihre Mitarbeiter die Möglichkeit haben, sich persönlich auszutauschen und zu vernetzen, um ein Gefühl der Gemeinschaft zu fördern.

Fazit: Die Kunst, Mensch zu bleiben

In einer automatisierten Welt ist es entscheidend, dass wir unsere menschlichen Qualitäten bewahren und weiterentwickeln. Kreativität, Empathie und kritisches Denken sind Fähigkeiten, die uns helfen, in einer sich schnell verändernden Umgebung erfolgreich zu sein. Die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine sollte nicht als Bedrohung, sondern als Chance betrachtet werden, um unsere Stärken zu nutzen und eine bessere Zukunft zu gestalten.

Die Herausforderungen, die mit der Automatisierung einhergehen, erfordern ein Umdenken in der Art und Weise, wie wir Arbeit und Technologie betrachten. Indem wir die menschlichen Werte in den Mittelpunkt stellen und die Technologie als Werkzeug zur Unterstützung unserer Ziele nutzen, können wir sicherstellen, dass wir in einer automatisierten Welt nicht nur überleben, sondern auch gedeihen.